Глава 3

Авторское «я» и «маски» в свете

тематического своеобразия

творчества Высоцкого

3.1. Тематические сферы и поэтические маски.

«Добрый» и «абсурдный» миры

Привычное выражение «художественный мир писателя» к творчеству Высоцкого трудноприменимо: у него не один – много художественных миров, каждый их которых весьма своеобычен, или, говоря иначе, много относительно автономных тематических сфер поэзии и соотносящихся с этими сферами ролевых персонажей. Поскольку «правда жизни» в каждом из тематических циклов поэта не нуждается в каких-либо доказательствах, ограничимся одним только фрагментом из воспоминаний Марины Влади: «Как чувствительная пленка, ты записываешь эмоции, накапливаешь высказывания. Ты питаешь свое вдохновение пережитыми событиями, ничего не оставляя в стороне. Любая тема вызывает в один прекрасный день стихотворение: война, спорт, лагеря, болезнь, любовь, смерть… Ты считаешься мастером в подражании блатным песням. Воры, шпана, бичи уверены, что ты сам долго сидел. Некоторые из твоих песен, написанные в пятидесятые-шестидесятые годы, составляют часть лагерного фольклора, и старики говорят, что помнят эти песни, что они написаны задолго до революции. Тебя это смешит, но в то же время наполняет гордостью. Моряки и летчики знают наизусть многие твои песни – страшную “Спасите наши души!” или потрясающий монолог истребителя в воздушном бою. Ты получаешь тысячи писем, хранишь свидетельства мужчин и женщин, которым твои песни помогли в трагические минуты. Я их читала. Тебе пишут подводники, оказавшиеся однажды взаперти в стальном гробу, альпинисты, заблудившиеся в бурю, водители грузовиков, потерявшие дорогу в степи, космонавты, которых поддерживали в звездной пустоте твои шуточные песни, молодые преступники, к которым возвращалась после тяжелого наказания способность жить, женщины, разучившиеся было смеяться под тяжестью горя и забот, старики, благодарящие тебя за то, что ты так хорошо почтил память их товарищей, павших за Родину, начинающие артисты, берущие тебя в пример и клянущиеся работать изо всех сил» [171].

Систематизировать поэзию Высоцкого по тематике – значит в самых общих чертах воссоздать картину мира поэта в ее соотнесенности с общенародной. Следовательно, понятия, коррелятивные понятию «тема», – это «тематические циклы», «тематические слои», «области человеческой жизни», «сферы бытия», «тематические сферы».

Отождествляя в пределах данной работы понятия «тематический цикл» («тематическая сфера») и «картина мира», мы считаем возможным не давать их определения, поскольку следуем уже хорошо определившейся научной традиции, а лишь пояснить существо теоретического представления, которое с этими понятиями связываем, воспользовавшись для этого формулировками М. Хайдеггера: «Мы подразумеваем тут сам мир, его сущее в целом, как оно является определяющим и обязывающим для нас. <…> Имеется в виду: сама вещь стоит перед нами так, как с ней для нас обстоит дело. Составить себе картину чего-то значит: поставить перед собой само сущее так, как с ним обстоит дело, и постоянно иметь его так поставленным перед собой. <…> Где мир становится картиной, там к сущему в целом приступают как к тому, на что человек нацелен и что он поэтому хочет соответственно преподнести себе, иметь перед собой и тем самым в решительном смысле пред–ставить перед собой. Картина мира, сущностно понятая, означает таким образом не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой картины. Сущее в целом берется теперь так, что оно только тогда становится сущим, когда поставлено представляющим и устанавливающим его человеком. Где дело доходит до картины мира, там выносится кардинальное решение относительно сущего в целом. Бытие сущего ищут и находят в представленности сущего» [172].

Какое же «кардинальное решение относительно сущего в целом» прочитывается в поэтической картине мира Высоцкого?

В. И. Новиков систематизировал тематические слои энциклопедического мира Высоцкого в виде таблицы – сетки 7х7, получив в сумме 49 тематических сфер (см. табл. 3) [173]. Вертикаль его сводной таблицы – названия тематических циклов, горизонталь – обобщенная характеристика динамики движения поэтической мысли.

Результат, бесспорно, содержательный: тематическая сеть «7х7» хорошо соотносится с поэзией Высоцкого как лирической эпопеей, «энциклопедией русской жизни» второй половины ХХ века. Однако мы вынуждены разрабатывать свой вариант «тематической сети», поскольку сеть В. И. Новикова не позволяет выйти на решение вопроса о том, «где искать» авторское «я» Высоцкого – в каких клеточка, узлах или линиях сети?

В поиске такого перечня возможных «сфер бытия», который оказался бы релевантен для решения нашей задачи, можно обратиться к словарям (прежде всего идеографическим), но более продуктивным представляется феноменологический подход, связанный с проблемой оснований «наук о духе» и достоверности гуманитарного познания. Как отмечают исследователи, в феноменологии Э. Гуссерля таким основанием является «жизненный мир», который он определяет как «круг уверенностей, к которым относятся с давно сложившимся доверием и которые в человеческой жизни до всех потребностей научного обоснования приняты в качестве безусловно значимых и практически апробированных» [174].

Первичная из таких «уверенностей» состоит в том, что мир может восприниматься и оцениваться как «нормальный» и как «ненормальный». Выдающийся отечественный философ М. К. Мамардашвили, начав свой доклад «Сознание и цивилизация» с предуведомления, что «тема, вынесенная в заголовок, <…> связана с ощущением современной ситуации, которая меня беспокоит и в которой я вижу черты, похожие на какую-то структуру, могущую оказаться необратимой и этим вызывающую у меня ужас, но и одновременно желание подумать, увидеть за этим какой-то общий закон» [175], в основу последующего размышления положил разграничение ситуаций двух типов:

▪ ситуации описуемые, или нормальные;

▪ ситуации неописуемые, или «ситуации со странностью».

«Эти два типа ситуаций родственны или зеркально взаимоотобразимы, в том числе и потому, что все в них происходящее может выражаться одним и тем же языком, т. е. одним и тем же составом и синтаксисом предметных номинаций (наименований) и знаковых обозначений. “Внутреннее знание” есть и в том и в другом случае. Однако во втором случае оно вырождается фактически в систему самоимитаций. Язык хотя и тот же, но мертвый (“дурно пахнут мертвые слова” – писал Н. Гумилев)» [176].

Применительно к творчеству Высоцкого первый тип ситуаций будем характеризовать парафразой «Добрый мир», а второй тип – парафразой «Абсурдный мир», полагая наряду с ними существующей еще и некую «пограничную зону». Поскольку общая характеристика ситуаций «Доброго мира», на наш взгляд, не является необходимой, прокомментируем лишь ее зеркальное отображение – «ситуации со странностью».

По Мамардашвили, «это вырожденный, или регрессивный, вариант – <…> “зомби”-ситуации, вполне человекоподобные, но в действительности для человека потусторонние, лишь имитирующие то, что на деле мертво. <…> Они похожи на кошмар дурного сна, в котором любая попытка мыслить и понять себя, любой поиск истины походил бы своей бессмысленностью на поиск уборной. <…> …этот неописуемо странный человек не трагичен, а нелеп, смешон, особенно в квазивозвышенных своих воспарениях. Это комедия невозможности трагедии… <…> Ситуация абсурда неописуема, ее можно лишь передать гротеском, смехом. Язык добра и зла, мужества и трусости к ней не относится, поскольку она вообще не в области, очерченной актами первовместимости» [177].

«Абсурдный мир», как мы уже отмечали в первой главе, – тот, в котором существование человека отчуждено от его сущности, в котором жизнь устремлена не к бытию, а к смерти. В современной культурологи абсурд – «…понятие, показывающее, что мир выходит за пределы нашего представления о нем; этимологически восходит к латинскому слову absurdus – неблагозвучный, несообразный, нелепый, от surdus – глухой, тайный, неявный; наиболее важными пограничными значениями слова “А.” представляются глухой (как неслышимый), неявный и нелепый: А. в данном случае воспринимается не как отсутствие смысла, а как смысл, который неслышим» [178].

В постмодернизме абсурд – «…термин интеллектуальной традиции, обозначающий нелепость, бессмысленность феномена или явления. <…> Понятие «А.» стало использоваться экзистенциализмом как атрибутивная характеристика отношений человека с миром, лишенным «смысла» и враждебным человеческой индивидуальности: не стоит придавать смысл всему тому, что происходит. Осознание отчуждения человека от мира и самоотчуждения индивида порождает «абсурдное сознание» <…>. Согласно сознанию такого типа, адекватная коммуникация с «другими» невозможна: взгляд иных невыносим, эти «другие» суть посюсторонний ад. <…> Лишь Существование (а не Бытие) реально, но это – реальность прибрежного песка, зыбкая и ненадежная» [179].

В поэзии Высоцкого мы встречаемся с разными «видами абсурда», соотносительными с разными тематическими сферами. По нашим наблюдениям, тематических сфер у Высоцкого, которые трихотомически организованы по оси «добрый / маргинальный / абсурдный мир», – восемь (названия даем условные, потому в кавычках): «Война», «Судьба и свобода», «Любовь», «Лагерь», «Дружба», «Сказки», «Психушка», «Спорт». Произведения, принадлежащие каждой из тематических сфер, мы делим на названные три группы, отражающие логику упорядочения художественного мира. Получается «классификационная сеть», которую можно читать как по строкам, так и по столбцам (табл. 4).

1) своеобразие поэтики – тяготеющей к романтизму, реализму или натурализму, своеобразие стиля;

2) своеобразие лирического персонажа (персонажей), находящее отражение как в своеобразии его языка / речи, так и в своеобразии его взаимоотношений с другими героями лирики Высоцкого;

3) своеобразие системы смысловых доминант («глубинных смыслов», «идеологем»), отображающих своеобразную поэтическую философию, значимую для данной тематической сферы, для данного фрагмента художественного мира поэта.

Таблица 4

Тематические сферы лирики В. С. Высоцкого в их соотнесенности

со смысловыми доминантами «добрый / абсурдный» мир

|

Тематические сферы |

«Добрый мир» |

Пограничная зона |

«Абсурдный мир» |

|

Война |

Песня о нейтральной полосе (1965) Две песни об одном воздушном бое (1968) Песня о земле (1965) Разведка боем (1970) «Так случилось – мужчины ушли…» (1972) Черные бушлаты (1972) |

Песня о звездах (1964) Братские могилы (1965) |

Он не вернулся из боя (1969) «Целуя знамя в пропыленный шелк…» (1971) Тот, который не стрелял (1972) |

Судьба исвобода |

Большой каретный (1962) О фатальных датах и цифрах (1966) Я не люблю (1969) «Ну вот, исчезла дрожь в руках…» (1969) Кони привередливые (1972) Енгибарову от зрителей (1972) Памятник (1973) Я к вам пишу (1973) Купола (1975) «Живу я в лучшем из миров…» (1976) «Мне судьба…» (1978) «Я спокоен – он мне все поведал…» (1979/80) |

«За меня невеста отрыдает честно…» (1963) Дела (1966/67) «Нет меня – я покинул Расею…» (1970) Певец у микрофона (1971) Натянутый канат (1972) Мой Гамлет (1972) Чужая колея (1973) |

«Сыт я по горло, до подбородка…» (1965) Про черта (1966) Ой, где был я вчера (1967) Моя цыганская (1967/68) «И вкусы и запросы мои странны…» (1969) Маски (1971) Песня конченого человека (1971) Две судьбы (1976) Песня о судьбе (1976) «Слева бесы…» (1979) «Мой черный человек в костюме сером…» (1979) «Меня опять ударило в озноб…» (1979) «И снизу лед и сверху – маюсь между…» (1980) Грусть моя, тоска моя (1980) |

|

|

Дом хрустальный (1967) «Красивых любят чаще и прилежней…» (1968) «Мне каждый вечер зажигают свечи…» (1968) Про любовь в каменном веке (1969) Семейные дела в Древнем Риме (1969) Про любовь в средние века (1969) Про любовь в эпоху Возрождения (1969) Ноль семь (1969) «Здесь лапы у елей дрожат на весу…» (1970) «Люблю тебя сейчас…» (1972) Баллада о Любви (1975) |

Она была в Париже (1966) «То ли – в избу и запеть…» (1968) «У нее все свое – и белье, и жилье…» (1968) Я несла свою беду (1970) |

Татуировка (1961) Тот, кто раньше с нею был (1962) О нашей встрече (1962) У тебя глаза – как нож (1962) «Я любил и женщин, и проказы…» (1964) Городской романс (1964) Невидимка (1967) |

Продолжение таблицы 4

|

Тематические сферы |

«Добрый мир» |

Пограничная зона |

«Абсурдный мир» |

|

Лагерь |

«Мы вместе грабили одну и ту же хату…» (1964) Ребята, напишите мне письмо (1964) |

Все ушли на фронт (1964) Песня про уголовный кодекс (1964) |

Весна еще в начале (1962) Зэка Васильев и Петров зэка (1962) «Все позади – и КПЗ, и суд…» (1963) «Так оно и есть…» (1964) |

|

Дружба |

«В этом доме большом раньше пьянка была…» (1964) Песня о друге (1966) «Вот и разошлись пути-дороги вдруг…» (1968) «У меня долги перед друзьями…» (1968) Человек за бортом (1969) «Как зайдешь в бистро-столовку…» (1980) |

«Мой друг уедет в Магадан…» (1965) |

Песня про стукача (1964) Попутчик (1965) Случай на шахте (1967) Он не вернулся из боя (1969) |

|

Сказки |

Песня-сказка о нечисти (1967) Песня-сказка про Джинна (1967) Куплеты нечистой силы (1974) Алиса в стране чудес (1974) Иван да Марья (1974) |

Лукоморья больше нет (1967) Жил-был добрый дурачина-простофиля (1968) Странная сказка (1970) |

|

|

«Психушка» |

«Не писать мне повестей, романов…» (1961) Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» из сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи (1977) |

Песня о сумасшедшем доме (1965/66) |

|

|

Спорт |

Утренняя гимнастика (1968) Песенка про прыгуна в высоту (1970) Песенка прыгуна в длину (1971) Марафон (1971) Вратарь (1971) Песня о штангисте (1971) Честь шахматной короны (1972) Кто за чем бежит (1974) |

Естественно, этот список не является конечным. Подчеркнём, что можно выявлять своеобразие художественных миров Высоцкого, отталкиваясь от любого из параметров их характеристики – «по стилю», «по персонажам», «по своеобразию художественного строя», «по своеобразию поэтической философии» и т. д. Разные параметры характеристики художественного мира взаимосвязаны и взаимообусловлены, как взаимосвязаны и взаимообусловлены отдельные художественные миры, образующие нечто вроде «пересечений», «слияний» и других форм взаимодействия.

Своеобразие картины мира поэта можно оценивать, исходя не только из того, что есть в его творчестве, но и из обратного: «чего нет», какие традиционные, даже «дежурные» темы и мотивы сколько-нибудь явственно не представлены. В построенной нами тематической сетке таких тем по крайней мере две: природа и Россия.

Разумеется, такая «непредставленность» не говорит о том, что данных тем у Высоцкого нет вовсе, – но лишь о том, что эти темы не фиксируются нашим восприятием как «выделенные». Следовательно, тем важнее выяснить, в чем своеобразие этих тем, которые как бы «проскальзывают» мимо осознания.

«странной», признался в любви не к России, именно к родине, отчизне – именно с маленькой буквы, к родине – народной, «домашней», с «дымком спаленной жнивы» и «резными ставнями», отделив это чувство от преклонения перед российским державным величием. Сравним с признанием Высоцкого в «Куполах российских» [180]:

Я стою, как перед вечною загадкою,

Пред великою да сказочной страною –

Перед солоно – да горько-кисло-сладкою,

Голубою, родниковою, ржаною.

(3, 259)

«Нанизывание» каких-либо художественных элементов – отнюдь не характерная примета стиля Высоцкого, эпитет – тоже не в числе его излюбленных художественных средств. А в этом фрагменте – именно нанизывание эпитетов, включая сложные, оксюморонные: голубою как ‘небесной’ и ржаною как ‘земной’, горько-кисло-сладкою и родниковою, напитанной холодной свежестью, не вкусом. Полярность поэтического восприятия соотносится с онтологической парадоксальностью нашего отечества и нашего менталитета, делает проблематичной возможность использования для характеристики «темы Родины» у Высоцкого привычных оценок.

В советском литературоведении образ России рассматривался прежде всего в контексте соотношения с современностью, с практикой коммунистического строительства; в качестве вторичной пары базовых понятий использовалось противопоставление «большой» и «малой» Родины. Через эту идеологическую призму строилась дальнейшая, детализованная его характеристика в творчестве того или иного автора. К примеру, А. И. Михайлов в те годы своеобразие образа России в творчестве А. Вознесенского связывал с особым интересом поэта к научно-техническому прогрессу, а в творчестве Н. Рубцова – с пейзажным началом, с традиционными словесно-образными средствами, с любовно-пристальным вниманием к национальным традициям «малой Родины» [181].

«Куполах» – и погруженная во мрак, лишенный примет времени, места и движения в «Чужом доме» (1974; 3, 199-200):

Что за дом притих, погружен во мрак

На семи лихих продувных ветрах,

Всеми окнами обратясь в овраг,

А воротами – на проезжий тракт?

<…>

«Кто ответит мне, что за дом такой?

Почему – во тьме, как барак чумной?!

Свет лампад погас, воздух вылился.

Али жить у вас разучилися?

Двери настежь у вас, а душа взаперти!

Кто хозяином здесь? – напоил бы вином!..»

А в ответ мне: «Видать, был ты долго в пути

И людей позабыл – мы всегда так живем».

Родина у каждого своя, – хотя живем в одной стране. Потому и двоится, множится образ России у Высоцкого, что складывается он из множества восприятий – как собственно авторских, так и «ролевых». Эта особенность отчетливо просматривается даже в словоупотреблениях лексем, характерных для бытования данной темы в русской поэзии.

Книжно-риторическое Отчизна, по нашим наблюдениям, у Высоцкого не представлено, а Родина встречается лишь четырежды:

А у лагерных ворот,

Что крест-накрест заколочены, –

Надпись: «Все ушли на фронт».

За грехи за наши нас простят –

Если Родина в опасности –

Значит, всем идти на фронт.

(«Все ушли на фронт», 1964; 1, 77)

В песне о процессах над А. Синявским и Ю. Даниэлем: «Если это, так сказать, // «Злобные пародии», – // Почему б не издавать // Их у нас на Родине?» («Вот и кончился процесс…», 1966; 1, 145). И еще – в контексте сталинской темы – в набросках к песне «Я скоро буду дохнуть от тоски…»:

Наш тамада – вы тамаду не троньте, –

За Родину был тост алаверды,

За Сталина, я думал – я на фронте.

(1969; 2,451)

Родина – в каком-либо самостоятельном тематическом контексте – «лагерном», «диссидентском» или «кавказском». Авторская позиция здесь – отнюдь не гражданственная, это скорее отстраненно-ироничная позиция «наблюдателя», простого «свидетеля событий».

Сожаление, что не довелось родиться черногорцем:

Мне одного рожденья мало –

Жаль, Черногория не стала

Второю родиной моей.

(«Водой наполненные горсти…», 1974; 3, 197)

Несколько иная ситуация с употреблением слова . Впервые – в рамках «лагерной» темы («– Эй шофер, вези – Бутырский хутор, // Где тюрьма…», 1963; 1, 57). «По родным решил проехаться местам» бывший заключенный, но – «очень жаль», гротескно-фантастическая ситуация: «Таганку» подчистую разломали, а Бутырку – разбирают на кирпичи. В финале – ироническая вариация на темы официально навязываемой советской мечты о «светлом будущем»:

Или нет, шофер, давай закурим,

Или лучше – выпьем поскорей!

Пьем за то, чтоб не осталось

Чтоб не стало по России лагерей!

Еще в рамках «лагерной» темы – из уст налётчика: «На все я готов – на разбой и насилье, – // Бью я жидов – и спасаю Россию!» («Антисемиты», 1963; 1, 70). И о любви «блатного» с полковничьей дочерью: «Какие странные дела // У нас в России лепятся! // А как она ему дала, // Расскажут – не поверится...» («Она на двор – он со двора…», 1965; 1, 119).

Используется эта лексема в песенно-исторических экскурсах во времена гражданской войны: «Всю Россию до границы // Царь наш кровью затопил…» («Песня матроса», написанная для спектакля «10 дней, которые потрясли мир»; 1965; 1, 106). И еще:

В куски

Нет державы, нету трона.

Жизнь, Россия и законы –

Все к чертям!

И мы –

Словно пойманные воры, –

Только – кровь одна с позором

Пополам.

И нам

Ни черта не разобраться –

Кто за нас, кого бояться,

Где пути, куда податься – не понять.

Где дух?

Где честь?

Где свои, а где чужие,

Как до этого дожили,

Неужели на Россию нам плевать?

(«В куски // Разлетелася корона», 1965; 1, 104)

«суммирование» мотива парадоксальности российского бытия – в миниатюре о слухах (1969; 2, 90):

Слухи по России верховодят

И со сплетней в терции поют.

Ну а где-то рядом с ними ходит

Правда, на которую плюют.

«Русь, куда ж несешься ты? дай ответ».

У Гоголя – «Не дает ответа» [183]. Так и у Высоцкого. С образом России совмещается мотив движения лирического героя – то ввысь, к «куполам», и тут же – по заколдованному кругу земному:

Грязью чавкая, жирной да ржавою,

Вязнут лошади по стремена,

Но влекут меня сонной державою,

(3, 259)

Таким образом, найденный нами способ систематизации тематических сфер поэзии Высоцкого, во-первых, позволяет определить, какая тематическая сфера наиболее близка авторскому «я» в его отличии от «масок» (это «Судьба и свобода»); во-вторых, использование внутритематической дифференциации поэтических текстов по оси «добрый / маргинальный / абсурдный мир» позволяет определить динамику взаимодействия авторского и ролевых «я» в рамках каждой из тематических сфер, а именно:

· «абсурдный» мир соотносится с персонажами-«масками»,

· «маргинальный» отражает черты, значимые как для ролевых персонажей, так и для авторского «я»,

· «добрый» мир соотносится с лирическим пафосом собственно авторского «я» и ближайшим образом выражает поэтическую философию Высоцкого.

3.2. Судьба и свобода как исповедальная

тема Высоцкого

Логика анализа любого концепта определяется тем, в какой начальной оппозиции его рассматривать. Сознавая, что в значительной мере такой выбор определяется субъективными пристрастиями и мировоззренческими ориентациями исследователя, а потому ни в коей мере не настаивая на том, что наш выбор оптимален, мы ставим в оппозицию Судьбе – Свободу [184]. Обоснование этого выбора – в антропологии русской религиозной философии славянофильской ориентации, которой, по нашему убеждению, неосознанно следовал в своем творчестве Высоцкий. В соответствии с этими представлениями, целостность человека как иерархическая структура – неустойчива; в основании неустойчивости – реальность свободы и необходимость ухода от свободы «Да будет воля не моя, а Твоя, Господи». Эта онтологическая необходимость может быть либо принята, либо отвергнута.

Следующий начальный вопрос – о том, кто является субъектом Судьбы, Свободы и определяющей их возможности (или невозможности) Выбора. Основных вариантов всего два: или сам субъект (исповедальный или ролевой), или Судьба, возможно, персонифицированная в каких-либо «он», «она», «оно» и т. п.

Избранный нами способ размышления – анализ функционирования личных местоимений и тех слов, которые эти местоимения замещают, – личных и нарицательных именований лиц, – в составе оппозиции: «я как именование субъекта – она (он, оно) «я» оказывается лицом к лицу».

Совокупность таких оппозиций («я» – «то, что представляет судьбу или является ею») формирует антропонимическое ядро поля «Судьба и Свобода».

Именно по данному пути анализа проблемы «человек и его судьба» (от отдельных прономинальных оппозиций – к целостному антропонимическому полю произведения) мы движемся в ходе размышления над тремя близкими по тематике и образному строю произведениями – маленькой трагедией А. Пушкина «Моцарт и Сальери» (фрагмент, где речь идет о черном человеке), поэмой С. Есенина «Черный человек» и стихотворением В. Высоцкого «Мой черный человек...».

Конечная цель нашего размышления – выявить не столько своеобразие образа черного человека в этих произведениях, сколько своеобразие взаимоотношений героя с судьбой – воплощением которой черный человек выступает.

– вестник близкой смерти, который побуждает лирического героя вступить в исповедальный диалог с судьбой (по сути, с собственным бессознательным). В каждом из трех рассматриваемых произведений жанрообразующим началом является исповедь [186]. Но, подобно тому как индивидуально-специфичны взаимоотношения человека с собственной судьбой и собственной смертью, так специфичны и взаимоотношения центрального поэтического образа (лирического героя) – с воплощением его судьбы. В общем случае эти взаимоотношения строятся по оси «активность» / «пассивность».

У Пушкина и Есенина «черный человек» – носитель активного начала, тогда как «я» главного героя затенено, подчинено этому «другому», «черному» и обозначается по преимуществу не именительным (я), а формами косвенных падежей.

Вчитаемся в монолог Моцарта, подчеркнем в них местоимения, отражающие особенности его взаимодействия с внесценическим «черным человеком» [187]:

Недели три тому, пришел я поздно

Сказали мне, что заходил

За мною кто-то. Отчего – не знаю,

И что ему во мне? Назавтра тот же

Зашел и

На третий день играл я на полу

С моим мальчишкой.

Я вышел. Человек, одетый в черном,

Учтиво поклонившись, заказал

Мне Requiem и скрылся.

И стал писать – и с той поры за мною

Не приходил мой черный человек;

А : мне было бы жаль расстаться

С моей работой, хоть совсем готов

Уж Requiem. Но ...

Сказали мне... Не «Я услышал» или «Я узнал», но – Мне сказали. Дательный адресата сообщения при неопределенном источнике. Не «ко мне заходил», а – за мною. Не дательный адресата, а творительный объекта. Кликнули меня... Кто кликнул?

Ясно, что прислуга или жена, но можно прочитать и иначе: зов из-за пределов дома. Меня – винительный одушевленного объекта, уже не дательный адресата, как в Дательный адресата, по смыслу очень похожий на винительный одушевленного объекта, на что-то вроде «обязал меня», то есть на что-то вроде объекта непосредственного волевого воздействия. И Моцарт подчиняется: «Сел я тотчас / И стал писать...». По мере приближения работы к концу им овладевают странные ощущения:

Мне день и ночь

Мой черный человек. За мною всюду

Как тень . Вот и теперь

Мне кажется, он с нами сам-третей

Сидит.

– Моцарт действительно «объект», точка приложения сил: не он испытывает их, но они овладевают им: Мне совестно признаться, Мне день и ночь покоя не дает, Мне кажется... (дательный субъекта состояния). Содержание ощущений – в превращении себя как творца (а композитор – всегда субъект своего творчества) в объект сначала принуждения, а затем и преследования, в превращении ощущений охотника – в дичь.

... Черный человек

На кровать ко мне садится,

Черный человек

Однако, наряду с очевидным сходством, есть и разительное отличие: в цитированном отрывке Пушкина Моцарт семь раз пользуется местоимением я прошел я поздно, всю ночь я думал, играл я на полу / С моим мальчишкой и т. д. Симптоматичен, однако, обрыв первой части моцартовского монолога: «Но между тем я...» (именно с многоточием). Затянувшуюся паузу Сальери вынужден прервать побудительным: «Что?» Но в Моцарте что-то уже изменилось; завершающая часть первого монолога, в которой трижды звучало прямое я (сел я тотчас, а я и рад, но между тем я...) и даже по отношению к «черному человеку» прозвучало притяжательное мой «... за мною / Не приходил мой черный человек...»), часть, в которой Моцарт выступал как субъект своих поступков, хозяин своих действий и состояний, – не находит после паузы дальнейшего продолжения в том же ключе. Продолжение монолога завершается знаменитым «Вот и теперь / Мне кажется, он с нами сам-третей / Сидит».

То, чем Моцарт заканчивает свой рассказ, с того Есенин начинает: «черный человек» с ним рядом на кровати.

«Так судьба стучится в дверь», – сказал Бетховен о смысле знаменитой музыкальной фразы, открывающей его Пятую симфонию, «симфонию судьбы». Стучит, не спрашивая, хотят ли ее встретить. И нельзя не открыть.

Моцарт Пушкина сам и не открывает. «Кликнули меня; / Я вышел», – вот и все. Встреча состоялась. Или, вернее, начался финал встречи, состоявшейся где-то далеко за границами маленькой трагедии Пушкина. Символична падежная форма: не ко мне – за мною. Здесь – обреченность. Преодоление обреченности – только в исполнении долга и спокойном принятии смерти. А за пределами смерти – снова жизнь – в жизни «Реквиема». Так что для Моцарта, по большому счету, трагедии нет.

Истинно трагичен другой персонаж – Сальери, который, возможно, тоже слышал эти шаги, но истолковал их неверно, как шаги к нему, а не к Моцарту: «Нет! не могу противиться я доле / Судьбе избран, чтоб его / Остановить...» Моцарт – трагически прекрасен. Целен в творческой устремленности. В пассивности этого словоупотребления: меня, мне – ему, Моцарту, не принять заказ на «Реквием», заказ как бы «на исполнение собственной судьбы», чего бы это «исполнение» ни стоило для него как «Моцарта биографического».

Герой Есенина совсем в ином положении. Ему предлагают – ни много ни мало – признать бессмысленность прожитого и сделанного, признать, что он – не более чем прохвост и забулдыга, жулик и и скандальный поэт, способный лишь на «дохлую томную лирику». Герой Есенина взбунтовался. В финале поэмы прономинальная доминанта – его прямое активное я:

Я взбешен, разъярен,

И летит

Прямо к морде его,

В переносицу...

...............

... Месяц умер,

Ах ты, ночь!

Что ты, ночь, наковеркала?

Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет.

И разбитое зеркало...

«Я» стряхнуло сон недоброго предчувствия. «Месяц умер...» Ночь кончилась. «Черный человек» исчез. Герой остался один. И что же? Оказалось, он и был – один. Ночная встреча была с двойником, но особым – живущим внутри. Судьба – ее осуждение, ее суд над героем – жила в самом лирическом «я». Увиделась – в зеркале. Никого и ничего другого – не было.

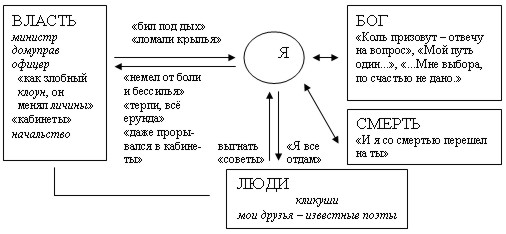

Взаимоотношения с судьбой у Высоцкого сложнее, в них вовлечены реальные люди вокруг. Наиболее рельефен мотив «черного человека» в его соотнесенности с мотивом пути и судьбы – в одном из последних стихотворений «Мой черный человек в костюме сером...» (1979; 4, 139-140). Здесь «черный человек» – не вестник судьбы, но активный живой противник, собирательный образ античеловеческой, хотя и складывающейся из людей, машины власти, с которой нельзя ни справиться, ни примириться, но которой нельзя и покоряться. Воспроизведем это стихотворение, выделяя лексемы, составляющие как ядро, так и ближайшую периферию антропонимического поля, а затем отобразим состав и структуру антропонимического поля этого стихотворения обобщенно-схематически (рис. 1).

Мой черный человек

Он был министром, домуправом, офицером,

Как злобный клоун, он менял личины

И, улыбаясь, мне ломали крылья,

Мой хрип порой похожим был на вой,

И я немел от боли и бессилья

«Спасибо, что живой».

Я суеверен был, искал приметы,

Что, мол, пройдет, терпи, всё ерунда...

Я даже прорывался в

И зарекался: «Больше – никогда!»

Вокруг меня кликуши голосили:

«В Париж мотает, словно мы –

Пора такого выгнать из России!

Давно пора, – видать, начальству лень».

Мол, денег прорва, по ночам кую.

Я всё отдам – берите без доплаты

Трехкомнатную камеру мою.

И мне давали добрые советы,

Мои друзья – известные поэты:

Не стоит рифмовать «кричу – торчу».

И лопнула во мне –

И я со смертью перешел на ты,

Она давно возле меня кружила,

Я от суда скрываться не намерен:

Коль призовут – отвечу на вопрос.

Я до секунд всю жизнь свою

И худо-бедно, но тащил свой воз.

Но знаю я, что лживо, а что свято, –

Я

Мой путь один, всего один, ребята, –

Мне выбора, по счастью, не дано.

«Мой черный человек...»

«Антропонимическая композиция» стихотворения как последовательная развертка основных мотивов складывается из трех частей:

1-3 строфы: власть и поэт;

4-6 строфы: поэт и толпа (люди вокруг);

Взаимоотношения с властью (1-3 строфы) в комментариях не нуждаются. Смысловая доминанта ясна: выстоять и не унижаться. Власть – не судьба. А судьба, если она приходит в лице облеченного формальной властью, – ненастоящая. Так развил Высоцкий традиционный образ «черного человека» – снижением от черного к серому (костюму), от вестника к чиновнику. Так выразился его бунт против того, чтобы твою судьбу тебе диктовали – в чиновничьих предначертаниях. Второй мотив, который можно охарактеризовать как «поэт и толпа», складывается из голосов «средних людей», обывателей, из их кликушеской зависти в смеси с подлостью: если он на нас не похож, выгнать, пожаловаться начальству.

– главный. И неслучайно в последних трех строфах – наибольшее число словоупотреблений я. В отличие от пушкинского и есенинского текстов, у Высоцкого я – по преимуществу в именительном падеже. «Я» лирического героя активно вступает во взаимодействие и с властью, и с толпой, и со смертью, и с самим собой. В конечном счете оно признает ответственность только перед самим собой, перед собственным нравственным выбором и собственным внутренним долгом:

Но знаю я, что лживо, а что свято, –

Мой путь один, всего один, ребята, -

Мне выбора, по счастью,

В чем смысл пути, куда устремлена дорога? Никаких вербализованных разъяснений. Я, поэт, знаю. И вам всем говорю, что знаю. А вы вслушивайтесь в подтекст, догадывайтесь, если хотите и можете.

Обиходное восприятие, скорее всего, истолкует путь поэта как «не лгать и быть устремленным», воплощать в своей судьбе и выражать в своем творчестве «народную правду». Именно к такому – упрощенно-уплощенному – восприятию отсылает многозначительное обращение заключительной строфы – ребята.

▪ и как дружески-приветственный: «те, кто мысленно и душевно со мной, кто мне сочувствует и меня понимает»;

▪ и как – в контексте стихотворения – иронически-собирательный: «вы все: и чиновники, и толпа, и друзья-поэты – не ненавидьте, не завидуйте и не поучайте, – я знаю свой долг и свой путь, – и что мне до вашей ненависти, зависти и поучений»;

▪ и как грустно-прощальный вздох: «свой путь я, по счастью, знаю, а вам свой, скорее всего, неведом; сочувствую вам; простите и прощайте».

Иной, глубинный смысл связан с трансцендированием за пределы повседневного опыта, с осуществлением в своем личностном и творческом поведении двух заповедей Христа: люби Бога больше себя и ближнего как себя. В этом суть внутренней позиции духовного реализма как творческого метода, приобщающего Царству Божию, преображенные члены которого, по словам Н. О. Лосского, «совершенно свободны от эгоизма, и потому они творят лишь абсолютные ценности – нравственное добро, красоту, познание истины, блага неделимые и неистребимые, служащие всему миру. Блага относительные, т. е. те, пользование которыми для одних лиц есть добро, а для других – зло, не привлекают к себе членов Царства Божия. Погоня за ними составляет главное содержание жизни лиц с эгоистическим характером, т. е. лиц, которые не обладают совершенной любовью к Богу и предпочитают себя своему ближнему…» [189].

выборе, которого, «по счастью, не дано», – заключительный стих, отчеканивающий границу между я и «вы», ребята.

– это выбор Пути. Эти два концепта реализуются как целостный трагический мотив – трагический потому, что поэт на своем пути одинок, а свобода выбора – призрачна. Одинок потому, что жертва свободы ради исполнения Божьего промысла, ради Свободы надмирной – плод только личного выбора, разделить его тяжесть с кем бы то ни было невозможно. Свобода призрачна потому, что выбор предрешен принятием призванности. Ситуация развивается в двух основных мотивах:

▪ одиночество, надмирная отчужденность в поиске «своей колеи», ибо к спасению ведет только своя дорога;

▪ «нетерпение сердца», потребность ускорить течение событий.

В текстах, связанных с этим мотивом, прономинальная доминанта «я» обретает контекстуальный смысл ‘Я в поиске своего пути и своей ’ – в противопоставленности тем «другим», кто своей дороги не видит, не знает, не ищет. Фундаментальная прономинально акцентированная оппозиция «Я – другие» выступает как одна из реализаций концепции двоемирия – в ее религиозно-антропологической и социально-психологической проекциях:

Мне судьба – до последней черты, до креста,

Спорить – до хрипоты, а за ней – немота,

Что – не то это все, не тот и не та!

(«Мне судьба…», 1978; 4, 93)

Дательный субъекта мне, как и в рассмотренном выше фрагменте с пушкинским Моцартом, связан с идеей овладения, охвата – Судьбой, с предопределенностью цели и пути – жертвенного, , смертного, «до последней черты», до немоты.

Чтó «доказывать», в чём «убеждать» предначертано? В том, что бытие не сводится к его непосредственно данной видимости и возможности, что «не то это вовсе». Тютчевское пантеистическое «не то, что мните вы, природа…» преображается в печалование о чаемом обóжении, которое доступно всем, но сознается – только исповедальным героем:

Только чашу испить – не успеть на бегу,

– все равно не смогу.

<…>

Что же с чашею делать – разбить? Не могу!

Потерплю – и достойного подстерегу,

Передам – и не надо держаться в кругу,

Другу передоверивши чашу, сбегу.

<…>

... Если все-таки чашу испить мне судьба,

Если музыка с песней не слишком груба,

–

Я уйду и скажу, что не все суета!

(4, 93 и 268)

Экклезиаст сетовал: «Суета сует <…>, – все суета! <…> Чтò было, тò и будет; и чтò делалось, тò и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Эккл. I, 1, 9). Православное восприятие мира иное; у Высоцкого возражение ветхозаветному пророку строится на возможности личностного преображения – в порядке следования глаголов будущего времени: уйду и скажу. Из посмертного «рядом» вы меня услышите – так можно интерпретировать финал этого поэтического шедевра.

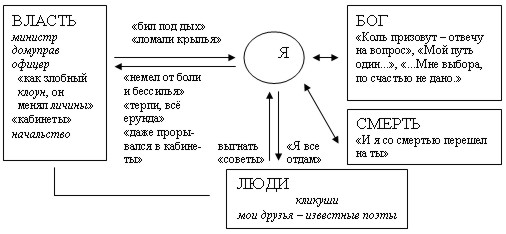

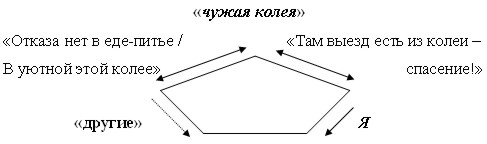

«Чужая колея» (1973; 2, 368-370) «попал в чужую колею глубокую», а в ней – народу тьма, и давка, и каждый, углубляя колею, делает заезженный путь все безысходнее для всех. Удается вырваться, лишь увидев свой – и только свой – путь. В завершение – пожелание:

Эй, вы! Задние! Делай как я.

Это значит –

Колея эта – только моя!

Выбирайтесь своей колеей!

– в диалоге, вернее полилоге, поскольку общается лирический герой Высоцкого не с одним – с разными «ты». Многообразие «общений» в данной ситуации хорошо прослеживается через систему именований «других» – условный контекстуальный антропонимикон. Считая самого лирического героя, таких персонажей пять (из них три – это разнородные «колеи», Пути, избираемые персонажами). Существо взаимодействия между ними графически удобно отобразить в виде условного «антропонимического пятиугольника» (рис. 2).

Рис. 2. «Антропонимический пятиугольник»

баллады «Чужая колея»

Как видим, «я» лирического героя находит себя в оппозиции «другим» через обретение своего – и только своего! – пути. Ключ к вратам Судьбы, найденный героем, щедро предлагается всем: «... делай, как я!». Однако, прежде чем воспользоваться этим советом, любому «другому» полезно вдуматься в союз как: делай как «как», а не «вслед», то «это значит – не надо за мной». Каждый со своей Судьбой, как перед распятием, – наедине, и спасение – только на непроторенных тропах индивидуально-неповторимой жизни, а гибель там, где люди, превращаясь в толпу, теряют себя – на пути «широком», «коммунальном».

Анализ прономинального словоупотребления позволяет, в частности, ответить на вопрос, оставил ли Высоцкий итоговую «поэтическую декларацию», некое «посмертное напутствие» тем, кто дерзнет последовать его примеру, нечто родственное державинскому или пушкинскому «Памятнику».

Оставил. Это стихотворение «Я спокоен: Он мне все поведал» (1979; 4, 153). Доминантный смысл прономинальных словоупотреблений в этом исповедальном тексте – диалог с Богом. Смысл диалога (а значит, ядро поэтической философии Высоцкого) в том, что бытие не трагедийно. Поэт не одинок. Ибо есть «я» и «Он». Я и Бог. Всё остальное – о реализации нисходящего свыше повеления: «Не таись». Вернее, о тех «других», кто препятствует его реализации. И не поэт, а «другие» оказываются в конфликте с Судьбой; не себе, а им адресует поэт предупреждающее: «Судьбу не обойти на вираже...»:

Я спокоен: все поведал.

«Не таись!» – велел. И я скажу.

Кто меня обидел или предал,

Тот, кому служу.

Не знаю, как: ножом ли под ребро,

Или сгорит их

Или сместят, сомнут, лишат свободы...

Когда? Опять не знаю, – через годы

Или теперь. А может быть – уже...

Думается, не стоит навязывать этому тексту актуализации таких вещей, как карма или воздаяние. Зададимся вопросом о смысле прономинальных словоупотреблений (выделены курсивом).

Я и он«я» и Бог. Всё остальное – о реализации нисходящего императива. В основном о тех, кто препятствовал Пути поэта. Стихотворение оказывается в логике школьного грамматического разбора.

Как? Неважно: ножом... под ребро..

Когда? ... опять не знаю, – через годы...

А дальше – «фигура конфликта». Треугольник. Не сакраментальный любовный, а совсем иной напряженности: – Вы – Судьба (нельзя не написать каждое из этих слов с прописной буквы):

Судьбу не обойти на вираже

И на кривой на вашей

Напропалую тоже не протечь.

Все очевидно без комментариев, кроме, на наш взгляд, одного: природы спокойствия лирического героя: «Спокоен я...» Даже Пушкиным лишь искомый покой, обретенный только в дуэли и смерти, – здесь просто констатируется:

А я? Я – что! Спокоен я, по мне – хоть

Побей вас

Спокоен – по отношению к врагам. Одна из сторон треугольника: «я» – «они» – «Бог». Я и Бог – мы вместе. Обидеть или предать меня – значит предать Его. Все, что делаю я, делается Его именем. Неужто мне жалеть «их» («вас») – обижающих и предающих? Зачем? С какой стати? «Спокоен я... » Зло в свою жизнь «они» вносят сами: обижать Поэта – значит восставать против Бога, вызывать на себя гаев Судьбы.

Ясна и другая сторона: эти вы или кто – и судьба. Их «на кривой на вашей не объехать». Неясна сторона третья: исповедальный герой и его Судьба. Если принять предположение, что Судьба ассоциирована с Богом, тогда смерть Высоцкого, наверное, была неизбежна: можно ли жить с таким уровнем самоощущения?

Исповедальный герой Высоцкого воспринимает свое дело как «святое ремесло», как служение – молитву, или смертный бой, или Голгофу публичного творчества:

Я весь в свету, доступен всем глазам,

Я приступил к привычной процедуре –

Нет-нет, сегодня точно – к амбразуре.

(«Певец у микрофона», 1971; 2, 265)

Та же тема, что и в «гамлетовском» стихотворении Пастернака: «Гул затих. Я вышел на подмостки».

Таким образом, пафос Судьбы как важнейшей исповедальной темы Высоцкого – в приятии неизбежности Пути: с одной стороны, к людям, с другой – к своему внутреннему духовному человеку и к Богу. Этот пафос обусловливается принадлежностью Высоцкого к магистральному пути развития русской литературы – пути к духовному реализму.

«выйдя из храма, литература искала пути в храм» [190], осознанно или неосознанно искали возвращения к Богу ее творцы и ее герои. Поэзия Высоцкого не исключение. Рискнём метафорически охарактеризовать её как своеобразную «лирическую эпопею» – именно эпопею, в отличие от блоковского «романа» [191], как своеобразное «хождение по душам и судьбам» – в отличие от лесковского «очарованного странника» Флягина, который странничал по собственной душе и судьбе, не в силах отдаться материнскому обету – как «сын обещанный», который был «богу обещан».

Принципиальная незавершенность (или даже незавершаемость) духовного странничества в случае Флягина подчеркнута и тем, что неясно, то ли он на момент своего рассказа монах, то ли послушник («Послушник он был или постриженный монах – этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками» [192]), и тем, что собирается оставить обитель: «дух одолевает», внушая: «Ополчайся»…

Сходная логика у судьбы Есенина, оставившего родной край, где «В сердце почивают тишина и мощи» («Задымился вечер…», 1912), где «Хаты – в ризах образа…» («Гой ты, Русь, моя родная…», 1914), чтобы в год смерти горько сожалеть: «В этом мире я только прохожий…» («Сестре Шуре, 1925).

– в своей творческой судьбе – долг перед «Тем, кому служу» («Я спокоен – Он мне все поведал», 1979). Если Есенин оставляет храм, чтобы никогда уже не вернуться, то Высоцкий – пусть в завершение жизни – в храм приходит.

Мне меньше полувека – сорок с лишним, –

Я жив, тобой и Господом храним.

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,

Мне будет чем ответить перед Ним.

«И снизу лед, и сверху – маюсь между…», 1980; 4, 176)

Подчеркнуто светский характер русской литературы последних двух столетий сделал привычной ее оценку как по преимуществу «атеистической». Но могут ли служить доказательством «атеизма» строки, явно продиктованные поэтическим озорством? Как, например, в пушкинской «Гавриилиаде» или есенинской «Инонии» (1918): «Ныне ж бури воловьим голосом // Я кричу, сняв с Христа штаны…» [193]

Или у Высоцкого в «Охоте на кабанов» (1970):

Грязь сегодня еще непролазней,

Сверху мразь, словно бог без штанов…

Несравненно показательнее такого озорства иные – чеканно-испове-дальные – строки Высоцкого от лица всего поколения:

А мы живем в мертвящей пустоте –

Попробуй надави, так брызнет гноем...

И страх мертвящий заглушаем воем –

И обязательное жертвоприношенье,

Отцами нашими воспетое не раз,

Печать поставило на наше поколенье,

Лишило разума, и памяти, и глаз.

Здесь и смиренная исповедь, и покаянный гнев – на собственный обессиливающий страх. Именно атмосфера «мертвящей пустоты» безвременья обусловила такие строки в «Моей цыганской» (1967):

В кабаках – зеленый штоф,

Белые салфетки, –

Рай для нищих и шутов,

– как птице в клетке.

В церкви – смрад и полумрак,

Дьяки курят ладан...

Нет! И в церкви все не так,

Все не так, как надо!

<…>

Я – по полю вдоль реки:

Света – тьма. Нет Бога!

<…>

И ни церковь, ни кабак –

Нет, ребята! Все не так,

Все не так, ребята!

(1, 265-266)

Да, в «мертвящей пустоте», в царстве «нищих и шутов» – «всё не так»… «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется <…> Он лжет во всякое время, этот Невский проспект…» – за полтора столетия до Высоцкого восклицал Гоголь [194].

«страхи и ужасы России»: «Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства» [195]. Напутствовал он в последние дни: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом…» [196]. На этом же пути, вслед за великими своими предшественниками, завершил свою земную жизнь и Владимир Высоцкий.

Размышляя об основных задачах преподавания литературы в школе, Т. Н. Андреева пишет: «Литература после Пушкина и до наших дней отражает непростую борьбу эвдемонического и сотериологического, воплощая метания непонятной Западу русской души. XIX век потому и стал «золотым веком» русской литературы, что лучшие произведения имели сотериологический характер <…> век XX-й продолжил поиски. Кого-то выбранная дорога привела в тупик, кто-то, продираясь сквозь дебри по почти исчезнувшей тропке, увидел впереди, что тропа становится дорогой» [197].

Цитируя С. Н. Булгакова («Бог есть навеки неведомая, недоступная, непостижимая, неизреченная Тайна, к которой не существует никакого приближения»), В. А. Редькин подчеркивает: «Вот это ощущение тайны и составляет особенность духовного реализма. Тайны Бога, тайны мира, тайны человека» [198].

Суть тайны – в том, кáк достигается духовность. «Достижение духовности есть освобождение от власти мировой и социальной среды, есть как бы прорыв нумена в феномены. Рост духовности в человеке не есть закономерный эволюционный процесс. Где действует свобода, там нет необходимого процесса…» [199].

Светский путь обожения, по которому шел Высоцкий, дуалистичен.

– Другие, а на заключительном этапе творчества – свое глубинное внутреннее «я» и Бог; при этом художественно осваиваемый способ взаимодействия и с Другими, и со своим «внутренним человеком», и с Богом в психологической сути один – безусловное приятие в свою субъективность (или, в иной проекции – рефлексирующее открытие в своей личной и творческой индивидуальности первоначально Других, а затем – самого себя и Бога).

Во-вторых, это путь преодоления антропологической границы между духовной практикой религиозного восхождения к сверхсознательному и психоаналитического нисхождения к бессознательному как в собственное лирическое «я», так и в «я» ролевых персонажей.

Таким образом, итоговое проявление пути Высоцкого к духовному реализму – слиянность исповедального и ролевых «я», вплоть до неразличимости. Намечалось оно еще в шестидесятые:

Наши павшие – как часовые.

Отражается небо в лесу, как в воде,

И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,

– для обоих...

Все теперь – одному, только кажется мне –

Это я не вернулся из боя.

(«Он не вернулся из боя», 1969; 2, 108)

Он – это я«я» с героем военных лет. А вот строки бóльшей обобщающей силы – из песни для кинофильма «Зеленый фургон» (1980):

Проскачу в канун Великого поста

Не по вражескому – ангельскому – стану,

Пред очами удивленного Христа

Предстану.

О ком они? От чьего «я» звучат? Не от лица ли каждого из нас, ибо каждый живет не в одном-единственном, но в разных обличиях, выбор которых – в ли … или судьбы:

В кровь ли

Или вдруг шагну к окну,

Из окна в асфальт нырну –

Ангел крылья сложит,

Пожалеет на лету –

Клумбу мягкую в цвету

Под меня подложит...

(4, 158)

Все мы равны пред Господом. И в «малом», индивидуально-личном пути Высоцкого к духовному реализму, как и в «большом» мире Господнем, хватило места для самых разных русских людей. Как подчеркивает Э. Фромм в работе «Из плена иллюзий», принцип монотеизма «…заключается в том, что человек бесконечен, что в нем нет частичного качества, которое можно было бы гипостазировать в целое. Бог в монотеизме непостижим и неопределим; Бог – не «вещь». Созданный по образцу и подобию Божьему, человек сотворен носителем бесконечного количества свойств» [200]. Путь поэта Высоцкого, как возвращение – через одиночество и отчуждение – к соборному восприятию человеческого космоса, – это путь христианского творческого самоотречения.

– в гости к Богу не бывает опозданий.

Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?

Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,

Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?

(«Кони привередливые», 1972; 2, 308)

Мы – не только «мы» исповедального героя Высоцкого и «коней» его судьбы. Это «мы» всех нас, давших голос Поэту: «в гости к Богу не бывает опозданий» для каждого из живущих.

Таким образом, путь Высоцкого к духовному реализму – не только продолжение пути, по которому шла классическая русская литература на протяжении последних столетий, но и предвозвестие того «возвращения в Храм», на пути к которому ныне находится весь наш народ.

Примечания

[171] Влади М. Владимир, или Прерванный полет. – М.: Прогресс, 1989. С. 58-59.

[172] Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. С. 49.

– М.: Молодая гвардия, 2003. С. 376-382.

[174] Мотрошилова Н. В. Принципы и противоречия феноменологической философии. – М., 1968. С. 108.

[175] Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. – М.: Изд. группа «Прогресс», 1992. С. 107.

[176] Там же. С. 109.

[177] Там же. С. 111-113.

– СПб.: Университетская книга; 000 «Алетейя»,1998. С. 8-9. Автор словарной статьи – А. Г. Трифонов.

[179] Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. и ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко.— Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001. С. 11. Автор словарной статьи – А. А. Грицанов.

[180] В автографе Высоцкого заглавие – «Песня о России»; см.: т. 3, вкладка между с. 128 и 129.

[181] Михайлов А. И. Поэтический образ России // Русская советская поэзия: Традиции и новаторство: 1946-1975. – Л.: Наука, 1978.

[182] См., например: Сухих И. На разрыв аорты (1960-1980. Песни-баллады В. Высоцкого) // Звезда. 2003. № 10.

– М.: Худож. лит., 1983. С. 217.

[184] Такое решение, по крайней мере, находит обоснование в наличии общего смыслового компонента ‘выбор’, что ставит их в один понятийный ряд; противополагать Свободе, например, эмотивные концепты (ср.: Андриенко Е. В. Концепты русской культуры в поэтическом творчестве В. С. Высоцкого: Между тоской и свободой: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Владивосток, 2003) в контексте русского менталитета мы считаем некорректным.

[185] См., в частности: Зеньковский В. В. История русской философии. В 2 т. – Л.: «Эго», 1991. С. 204-205.

[186] См.: Кирьянов С. Н. Поэма «Черный человек» в контексте творчества С. А. Есенина и национальной культуры: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 1998.

[187] Здесь и далее цит. по: Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 4. – М.: Худож. лит., 1975. С. 279-287.

– М.: Худож. лит., 1967. С. 301-306.

[189] Лосский Н. О. Характер русского народа // Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. – М.: Политиздат, 1991. С. 240.

[190] Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев. – СПб., 2003. С. 5.

[191] Ср. аналогичный подход к творчеству Рубцова: Киров А. Ю. Лирический роман в поэзии Н. М. Рубцова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Вологда, 2004; ср. также сходную оценку творчества А. Галича: Эткинд Е. «Человеческая комедия» Александра Галича // Заклинание Добра и Зла: Сб. – М., 1991.

[192] Лесков Н. С. Собр. соч. В 11 т. Т. 4. – М.: Худож. лит., 1957. С. 386.

– М.: Худож. лит., 1966. С. 36.

[194] Гоголь Н. В. Петербургские повести. – М.: Сов. Россия, 1978. С. 43-44.

[195] Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В. Духовная проза. М.: Русская книга, 1992. С. 188.

[196] Гоголь Н. В. Духовная проза. М.: Русская книга, 1992. С. 443.

[197] Андреева Т. Н. О содержании и целях школьного литературного образования // Кафедра: Психолого-педагогический журнал. 2005. № 2. С. 21.

конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Анны Ахматовой (III Ахматовские чтения). – Тверь, 2002. С. 5.

[199] Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Бердяев Н. А. О назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 321.

[200] В кн.: Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. С. 321.